超算都不够看了,中国首个光量子计算机原型机诞生

至顶网软件频道消息: 5月3日,科技界迎来了一个振奋人心的消息:世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生!这标志着我国的量子计算机研究领域已迈入世界一流水平行列。据悉,该光量子计算机是由中科大、中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室、浙江大学、中科院物理所等协同完成参与研发的,是货真价实的“中国造”。

量子计算机是指利用量子相干叠加原理,理论上具有超快的并行计算和模拟能力的计算机。如果将传统计算机比作自行车,量子计算机就好比飞机。使用亿亿次的“天河二号”超级计算机求解一个亿亿亿变量的方程组,所需时间为100年。而使用一台万亿次的量子计算机求解同一个方程组,仅需0.01秒。

据中科院院士潘建伟介绍,研究团队在2016年首次实现十光子纠缠操纵的基础上,构建出光量子计算原型机,该原型机的“玻色取样”速度比业界快了2.4万倍。通过和经典算法比较发现,这台光量子计算原型机比人类首台电子管计算机(ENIAC)和首台晶体管计算机(TRADIC)运行速度提高10至100倍。预计在2017年底,研究团队将实现约20个光量子比特的操纵。

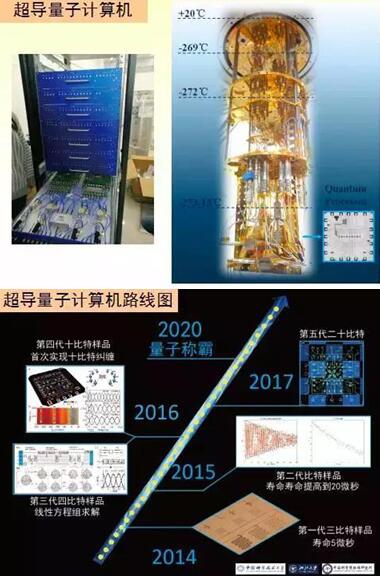

此外,在超导体系,该研究团队打破了由美国保持的9个量子比特操纵记录,自主研发了10比特超导量子线路样品,成功实现了目前世界上最大数目的超导量子比特的多体纯纠缠,并通过层析测量方法完整地刻画了10比特量子态。

两年前,阿里巴巴和中科院合作成立了亚洲首个量子计算实验室,开展在量子信息科学领域的前瞻性研究,探索超越经典计算机的下一代超快计算技术。双方很快就取得了优异的成绩,将量子计算从学术带到了现实世界。在今年3月的深圳云栖大会上,阿里云公布了全球首个云上量子加密通讯案例,通过建立多个量子安全传输域,为客户提供无条件安全数据传输服务。

在不久前的一场技术大会上,马云宣布启动阿里巴巴的“NASA计划”,并说“现在所研究的目标是为了解决10年、20年后的困难。”量子计算就是阿里巴巴解决20年后计算资源稀缺的秘密武器。

预计到 2025 年,量子计算将达到当今世界最快的超级计算机的水平,将应用于一些目前无法解决的重大科技难题。

量子应用大事记

1982年,诺贝尔奖获得者理查德·费曼提出“量子计算机”的概念。

1994年,贝尔实验室的专家彼得·秀尔证明量子计算机能够完成对数运算,且速度远胜传统计算机。

1997年,科学家首次用一对纠缠光子实现了量子信息传输。

2005年,世界第一台量子计算机原型机在美国诞生,基本符合了量子力学的全部本质特性。

2007年2月,加拿大D-Wave系统公司宣布研制成功16位量子比特的超导量子计算机。

2007年,维也纳大学的安东·齐林格和他的同事们用一对纠缠光子在加那利群岛的两个岛之间传输了一份量子信息,传送距离超过了143千米。

2010年1月,美国哈佛大学和澳洲昆士兰大学的科学家利用量子计算机准确算出了氢分子所含的能量。

2010年3月,德国于利希研究中心发表公报:该中心的超级计算机JUGENE成功模拟了42位的量子计算机。

2010年,中国科大—清华大学联合小组成功实现了当时世界上最远距离的量子态隐形传输,传输距离达16公里。

2012年3月,IBM做到了在减少基本运算误差的同时,保持量子比特的量子机械特性完整性。

2015年7月,中国科学院与阿里巴巴集团旗下阿里云共同成立“中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室”,开展在量子信息科学领域的前瞻性研究。

2016年8月,我国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功升空。

2017年3月,马云宣布启动阿里巴巴的“NASA计划”,并说“现在所研究的目标是为了解决10年、20年后的困难。

2017年5月3日,首个国产量子计算机能力超过早期经典计算机

好文章,需要你的鼓励

Allen AI团队推出SAGE:首个能像人类一样“想看多长就看多长“的智能视频分析系统

Allen AI研究所联合多家顶尖机构推出SAGE智能视频分析系统,首次实现类人化的"任意时长推理"能力。该系统能根据问题复杂程度灵活调整分析策略,配备六种智能工具进行协同分析,在处理10分钟以上视频时准确率提升8.2%。研究团队创建了包含1744个真实娱乐视频问题的SAGE-Bench评估平台,并采用创新的AI生成训练数据方法,为视频AI技术的实际应用开辟了新路径。

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

联想推出新一代NVMe存储解决方案DE6600系列,包含全闪存DE6600F和混合存储DE6600H两款型号。该系列产品延迟低于100微秒,支持多种连接协议,2U机架可容纳24块NVMe驱动器。容量可从367TB扩展至1.798PiB全闪存或7.741PiB混合配置,适用于AI、高性能计算、实时分析等场景,并配备双活控制器和XClarity统一管理平台。

AI视觉模型真的能看懂长篇文档吗?中科院团队首次揭开视觉文本压缩的真相

中科院团队首次系统评估了AI视觉模型在文本压缩环境下的理解能力,发现虽然AI能准确识别压缩图像中的文字,但在理解深层含义、建立关联推理方面表现不佳。研究通过VTCBench测试系统揭示了AI存在"位置偏差"等问题,为视觉文本压缩技术的改进指明方向。

数智时代,openGauss Summit 2025即将发布哪些技术创新破局

“算力+储能”深度融合:超智算发布分布式算力超级节点储能解决方案

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

创业公司如何在严格监管行业中实现生死攸关的创新

OpenAI发布GPT-5.2-Codex模型,软件工程自动化能力大幅提升

Waterfox浏览器宣布拒绝AI功能,瞄准Firefox忠实用户

TikTok美国业务出售交易将于下月完成

破局AI数据中心安全瓶颈:Fortinet联合NVIDIA引领隔离式加速新航向

智算中心进化论,科华数据如何做到“更懂”

更高负载、更快建设:2026年数据中心六大趋势

Snowflake数据库更新引发全球大规模服务中断

AI编程初创公司Lovable融资3.3亿美元,英伟达等科技巨头支持