《2025中国AIGC应用全景图谱报告》重磅发布:全面勾勒中国AI创新发展新蓝图

2025年4月16日,北京,《2025中国AIGC应用全景图谱报告》正式对外发布,这是首份以国内AIGC应用为对象,全景式图谱化呈现中国AIGC应用现状及趋势的行业研究报告。

报告在第三届中国AIGC产业峰会现场发布,由量子位智库出品。该报告基于对国内上千款AI产品的长期追踪、数据统计和分析研究,通过一张全景图谱+四大角度趋势+重点赛道详解的方式,以全景视角呈现国内AIGC应用的竞争格局与创新脉络。

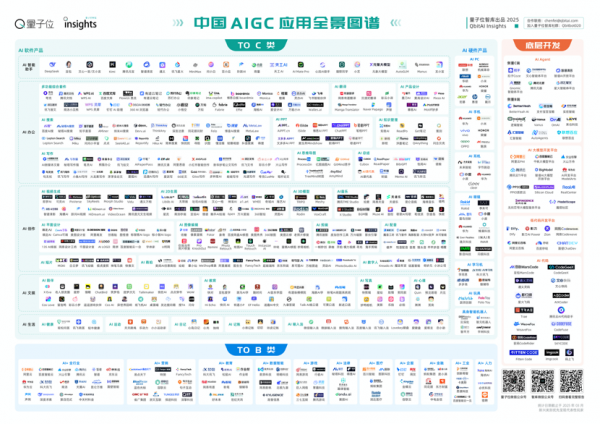

中国AIGC应用全景图谱

首先,一张全景图谱:

该图谱共计涉及400多个案例,选取了当前国内最具代表性和长期发展潜力的AIGC应用及企业。

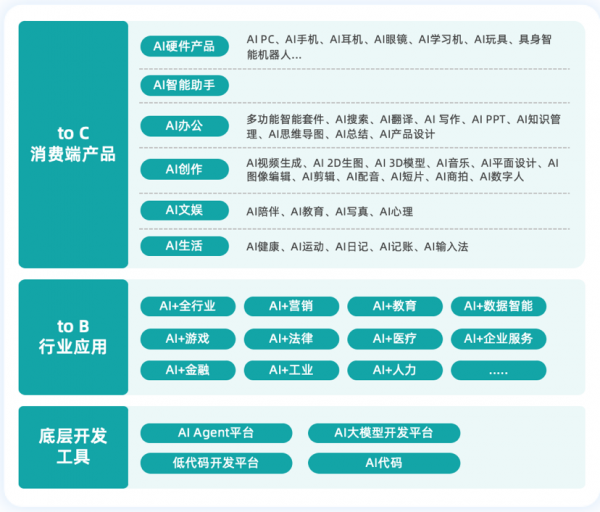

并且为了更直观全面地体现国内AIGC应用的现状与演变趋势,图谱选取了三大维度——to C消费端产品、to B行业应用和底层开发工具,涉及50多个细分赛道。

《2025中国AIGC应用全景图谱报告》还进一步展开了分析和趋势指引。

4大AIGC应用发展趋势

该报告从模型层、C端产品层、B端应用层和开发工具层四大角度出发,交叉式地总结了国内AIGC应用现状与演变方向。

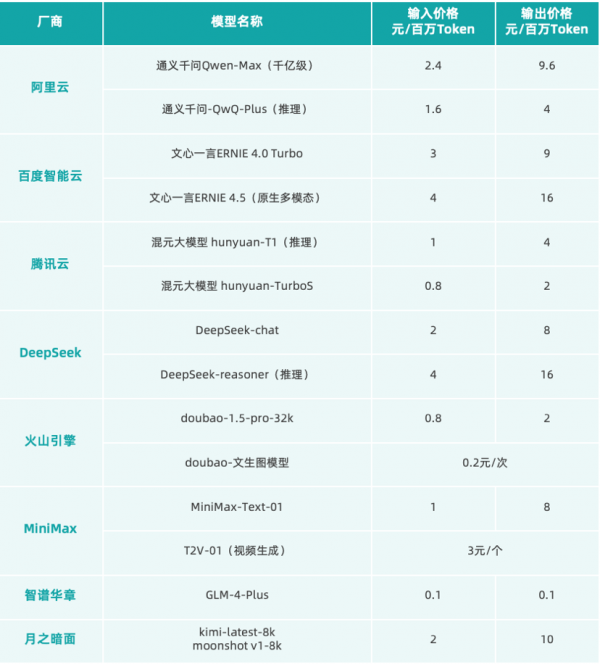

第一,模型层关键趋势:普惠和壁垒。

首先,新模型架构和训练策略优化正在极大推动大模型普惠。受益于模型架构创新(如混合专家系统MoE)、训练策略优化(如结合了监督微调SFT/强化学习RL的后训练)和软硬件协同等,大模型普惠化正全面展开。

△截至25.3 国内头部大模型API价格

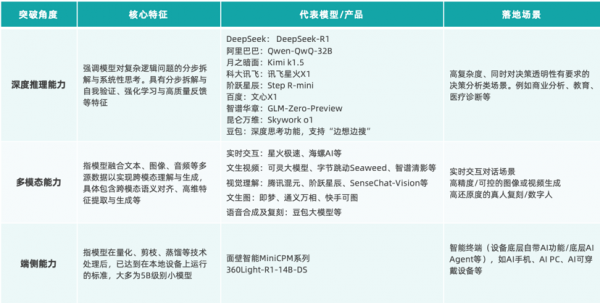

其次,国内大模型的竞争重点也正在从“技术有无”转向代差级别领先能力。

以模型推理能力之争为例,国内厂商的“从无到有”的追赶速度惊人,但由于技术水平差异有限,在实际落地时难以表现为突出的产品功能和使用体验。要在激烈的竞争中赢得用户,代差级别的领先能力更为重要。

最后,创新重点开始面向落地场景和应用。从腾讯、百度等头部大模型厂商接入DeepSeek-R1可以看到,相较底层技术,厂商目前更加关注成本效率和场景定义权,“协作创新”取代了此前的“重复造轮子”。同时,国内AI在模型深度推理能力、多模态技术以及端侧模型方面的单点突破,也带来了新的落地场景和用户群体。

△细分技术能力及国内代表

第二,C端产品关键趋势:赛道收敛,格局初定。

基于量子位智库的数据调研,目前国内的第一轮场景探索已基本完毕。AI智能助手、AI搜索、AI 2D生图和AI直接生成视频成为本轮最受关注的AI原生场景。

在Web端,头部产品主要由互联网大厂掌控,业务矩阵联通和一站式AI工作流特色明显。2025年3月,Web端AI产品访问总量超过6亿,总月活超过1.2亿,共11款产品总访问量超过千万,20款产品MAU超过百万。

而在APP端,初创公司和创新场景获得了更多机会。除AI智能助手和AI教育共同领跑外,AI笔记、AI记账、AI输入法、AI趣味性创作等创新性场景开始崭露头角。2025年3月,AI APP产品总新增下载超过1.6亿,平均每天有约2亿人在使用AI APP,共6款产品当月新增下载超千万,6款产品的平均DAU超过千万。

在第一轮洗牌之后,正在明确的AIGC应用创新趋势是——一站式/全陪伴工具,并且AI操作系统被视为下一代超级流量入口。

以字节豆包、阿里夸克和腾讯元宝为典型代表,国内的AI产品正在通过「功能一站式」和「形态全陪伴」,试图从「单点效率工具」上升为「端到端超级工具」。信息流推送、AI文档编辑、AI存储等额外功能,以及浏览器插件、可随时快捷键唤起的PC端等产品形态都在帮助各AI产品一站式全覆盖用户工作流与各类使用场景。

△夸克AI超级框

其中,由于可以直接成为流量分发中枢并跨终端协同,AI底层操作系统值得特别关注,为众多AI终端厂商抢夺流量分配权和生态链关键位置提供了新机会。

而AI Agent正在展现AI操作系统的雏形。

相比Chatbot和Copilot等AI产品形态,AI Agent通过两大特征——「被动响应到主动行动」和「单一功能到生态整合」,实现了意图直达的新交互范式和服务分发网络。

量子位智库认为,AI Agent下一步的竞争点在于对外部工具的调用能力,也即最终可执行任务的多样性和稳定性。

第三,B端应用趋势:受益开源,场景化渗透。

行业垂直大模型带动多场景规模化渗透,开源模型+行业微调提升中小企业渗透率。

无论是以增量预训练还是后训练,行业垂直大模型能够通过领域知识提升模型-场景间的契合能力。

同时,模块化架构(如MoE层和任务路由机制)使行业垂直模型能够进一步匹配具体的场景需求,帮助企业跨场景复用底层大模型,使AI应用从智能客服等单点效率工具(如智能客服)提升为全链路的生产力引擎。

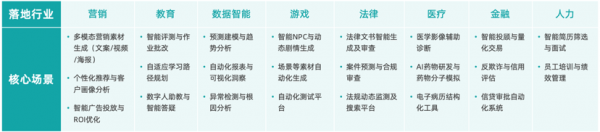

△高AI渗透率行业及核心场景

第四,开发工具层趋势:模块化。

开发生态标准化+软件工程AI化,独立开发者迎来模块化开发时代。

一方面,MaaS平台、LLMOps和MCP等协议的完善意味着“接口式的标准化开发”,AI应用开发的基础设施整体完善。

另一方面,在AI代码工具和低代码AI应用/Agent开发平台两类产品的共同支持下,软件工程大幅AI化,使开发者的主要工作从底层编码转向需求设计与逻辑编排,AI应用开发成本结构性下降。

无论是专业开发者,还是爱好者,都能受益于日渐成熟的AI应用开发生态与工具,低成本高效率地构建AI应用。AI产品开正将从资源和技术导向,逐渐转向场景创新型导向。

结语

概括而言,《2025中国AIGC应用全景图谱报告》展现的最核心趋势非常明确——

截至2025年,国内AI产品第一轮变革基本完成。

赛道探索基本结束,头部格局相对清晰。

AI智能助手领跑50+类高价值细分赛道,夸克等头部产品月访问量达到数千万甚至过亿,豆包成为累计历史下载量2.7亿的国民级产品,搜索、协作、电商图等实现了全流程AI化...

但AI技术的能力涌现依然在持续,变量依然具备颠覆式变局的能力。

比如DeepSeek带来的颠覆式变局,在2025年第一季度就打破了AI智能助手格局,而腾讯元宝也因为率先拥抱DeepSeek,在自身生态协同下快速拿到了下一轮竞速的入场券。

而生成式AI在多模态技术、融合能力上的探索还在继续,下一个“DeepSeek”已经在路上。

并且毫无疑问,AIGC应用的创新正在进入产品、场景时间,作为全世界最大的用户市场、生态市场,中国在AIGC应用创新阶段具备的潜力和能力,正在展现换道超车的可能性。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

Allen AI团队推出SAGE:首个能像人类一样“想看多长就看多长“的智能视频分析系统

Allen AI研究所联合多家顶尖机构推出SAGE智能视频分析系统,首次实现类人化的"任意时长推理"能力。该系统能根据问题复杂程度灵活调整分析策略,配备六种智能工具进行协同分析,在处理10分钟以上视频时准确率提升8.2%。研究团队创建了包含1744个真实娱乐视频问题的SAGE-Bench评估平台,并采用创新的AI生成训练数据方法,为视频AI技术的实际应用开辟了新路径。

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

联想推出新一代NVMe存储解决方案DE6600系列,包含全闪存DE6600F和混合存储DE6600H两款型号。该系列产品延迟低于100微秒,支持多种连接协议,2U机架可容纳24块NVMe驱动器。容量可从367TB扩展至1.798PiB全闪存或7.741PiB混合配置,适用于AI、高性能计算、实时分析等场景,并配备双活控制器和XClarity统一管理平台。

AI视觉模型真的能看懂长篇文档吗?中科院团队首次揭开视觉文本压缩的真相

中科院团队首次系统评估了AI视觉模型在文本压缩环境下的理解能力,发现虽然AI能准确识别压缩图像中的文字,但在理解深层含义、建立关联推理方面表现不佳。研究通过VTCBench测试系统揭示了AI存在"位置偏差"等问题,为视觉文本压缩技术的改进指明方向。

数智时代,openGauss Summit 2025即将发布哪些技术创新破局

“算力+储能”深度融合:超智算发布分布式算力超级节点储能解决方案

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

创业公司如何在严格监管行业中实现生死攸关的创新

OpenAI发布GPT-5.2-Codex模型,软件工程自动化能力大幅提升

Waterfox浏览器宣布拒绝AI功能,瞄准Firefox忠实用户

TikTok美国业务出售交易将于下月完成

破局AI数据中心安全瓶颈:Fortinet联合NVIDIA引领隔离式加速新航向

智算中心进化论,科华数据如何做到“更懂”

更高负载、更快建设:2026年数据中心六大趋势

Snowflake数据库更新引发全球大规模服务中断

AI编程初创公司Lovable融资3.3亿美元,英伟达等科技巨头支持