TRAE SOLO正式版全量上线,新增SOLO Coder、多任务并行、上下文压缩等核心功能

11月12日,TRAE宣布推出SOLO正式版。SOLO正式版定位于“The Responsive Coding Agent”,旨在为专业开发者提供实时有感知(Responsive Review)、随时可掌握(Responsive Context)、多任务并行(Responsive Multi-Agent)的AI编程新体验。

即日起,SOLO正式版面向TRAE国际版用户全面开放,限时免费体验活动同步开启。

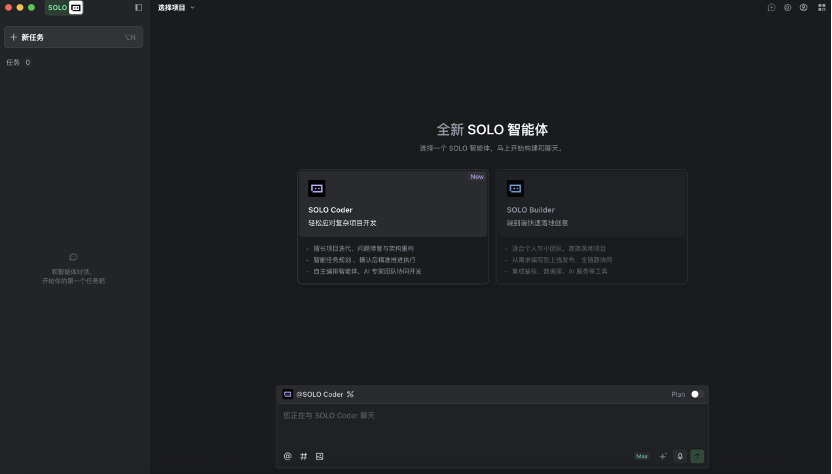

今年7月,TRAE推出SOLO Beta版,内置智能体SOLO Builder,能够结合多模态上下文进行需求感知、任务分解、工具调度与执行反馈,完整交付软件结果,帮助用户快速搭建端到端应用。在Beta版的基础上,SOLO 正式版增加了更擅长处理复杂任务的智能体SOLO Coder,并新增多任务并行、上下文压缩和代码变更等核心能力。

随着Beta版迭代为正式版,TRAE SOLO的定位也从最初的“The First Context Engineer”升级为“The Responsive Coding Agent”。SOLO正式版更加关注人与Agent在整个开发流程中的协同响应,“Responsive”代表在高度自动化的同时真正做到实时有感知、随时可掌握、多任务并行。基于多项功能升级,SOLO正式版更加适应专业开发场景,并在整个开发过程中实现了更快的响应速度、更好的交付质量。

SOLO Coder:专为复杂开发场景打造的智能体

在此前推出的SOLO Beta版本中,内置智能体 SOLO Builder 能够较好地支持“从0到1”项目的开发,帮助用户快速开发应用并上线。但在更专业的开发场景中,用户需要基于已有的仓库进行功能迭代、代码重构、Bug修复,完成更多从“1到100”的复杂任务。

为了更好地协助开发者完成复杂开发任务,SOLO正式版新增内置智能体“SOLO Coder”。

针对复杂开发场景,用户开启对话时勾选“Plan”辅助进行开发规划,可获取更强的掌控感和更专业的工程化支持。AI会协助用户制定开发规划,用户确认后方可进入开发执行阶段。

同时,SOLO Coder可智能调用多个智能体完成特定任务,为用户提供了“专业的AI开发团队”。在执行和处理复杂任务时,SOLO Coder会更清晰地拆分和隔离各自精细化任务,同时减少上下文污染的问题。目前,自定义智能体支持手动创建和智能创建两种方式。手动创建即用户完整输入智能体内容;智能创建即用户输入对智能体的简短描述,模型根据描述生成完整的智能体内容。

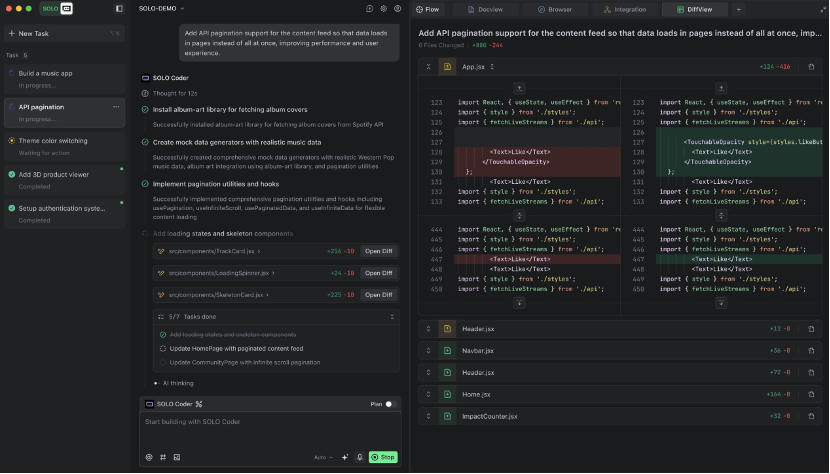

全新可视化布局,支持多任务并行,让 AI 开发更简便、可控

SOLO正式版提供了三栏布局,从左到右分别为多任务列表、对话流窗口和工具面板,致力于为用户打造更清晰、高效的开发空间。

多任务列表为SOLO正式版新增功能,支持同时并行开发不同功能模块。开发者可以多线程推进工作,并在多个任务之间灵活切换,清晰掌握每个任务的实时进度,有效提升开发效率。

对话流窗口进一步优化了展示逻辑。在关键步骤或功能模块完成后,SOLO会自动将过程折叠为简洁的摘要,而To-Do List 会智能拆解任务并标记完成情况,同时,窗口还提供了一键跳转到对话顶部/底部的快捷操作,保证了用户对任务执行状态和后续计划的清晰掌控,实现与智能体无缝衔接的协作。

最右侧的工具面板集成了数据库(Supabase)、AI服务(LLM)、部署(Vercel)、支付(Stripe)、设计稿(Figma)等核心工具,可以轻松调用和快捷接入,有效降低了用户在多个平台之间切换的成本。

此外,SOLO正式版还增加了代码变更和上下文压缩两项关键功能。上下文压缩功能旨在解决多轮提问后因上下文变长导致的模型失焦或幻觉问题,提升模型输出效果并显著节省使用 AI 成本。代码变更可帮助用户快速了解 AI 对代码的新增和修改情况,满足了专业开发者对掌控感的要求。

过去半年,AI编程类产品逐渐从“工具增强”步入“流程重构”的新阶段,不再满足于辅助生成代码,而是打造一种覆盖全流程且高度自动化的开发模式。

对于用户来说,TRAE SOLO正式版不只是“ AI工程师伙伴”,更相当于“一个专业开发团队”。用户能够像管理开发团队一样调度多个智能体协同工作,同时保证协作体验的清晰、可控。

目前,TRAE提供IDE和SOLO两种开发模式。IDE模式具备智能问答、代码自动补全等AI编程能力,保留原有开发流程,掌控感更强;SOLO模式以AI为主导,可理解目标、承接上下文并调度工具,独立推进各阶段开发任务。用户可根据任务需求切换,自由探索人与AI的协作开发模式。

来源:至顶网软件与服务频道

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程

英伟达CEO黄仁勋独家专访:万亿美元押注AI工厂将成为新时代计算机