独立第三方测试 路在何方 原创

越来越窄的第三方测试之路

不知不觉的搞基于媒体的网络和网络安全产品第三方测试已经快有20年了。可是作为一个在厂商与用户间的第三方测试机构,现在的感受是路正在变得越来越窄。为什么会这么讲,最主要的还是需求问题。

在最初进行网络评测工作的时候,国内的测试仪表非常稀缺,为了了解自身产品的测试性能,无论是大企业,还是初创公司都会想尽办法找我们来进行测试。可随着企业自身对测试资源的不断投入,这部分需求基本不存在了。当前注重产品性能与品质的企业,已经建立起了全面而专业的内部测试实验室,而不重视这些的企业,自然对这方面的情况连提也不会去提。

其次是测试评估的指标和报告难以切入用户痛点,因此用户也对这方面的信息不再关注。例如,今年云计算领域先后有几篇不同机构出的第三方测试报告出台,但是目前看来,用户对其的关注程度并不很高。当然其中存在着云计算应用有待普及、云计算基础设施尚未完善等相关因素,但是测试报告与用户需求脱节,是用户对第三方测试结果反映冷淡的一个主要原因。

当然还有诸如公立性和权威性等问题,但是在厂商和用户都不重视的情况下,来谈这些问题就像讨论无源的水和无根的木一样,都会成为无稽之谈了。

选择底商过程中的新启示

前路茫茫,自然要早做打算。托父辈的福家里小有了一些盈余,于是考虑开一个餐饮小馆,日后也好有个着落。可是没想到的是,在一次看房过程中,让我看到了第三方测试的新价值所在。

作为一个IT人士,选房的时候自然也会借助IT的力量。通过一个联系了一个地产中介的业务员,看看能不能找到一个合适的底商。计划是找一个二手的小面积商铺,原因自然是【qióng(这字还真不好写,还是打拼音算了)】。可是没想到给我推荐的全是新建的一手商铺。虽然和目标有些不符,但是本着长长见识的念头,还是和他们去看了一下位于房山的商街。

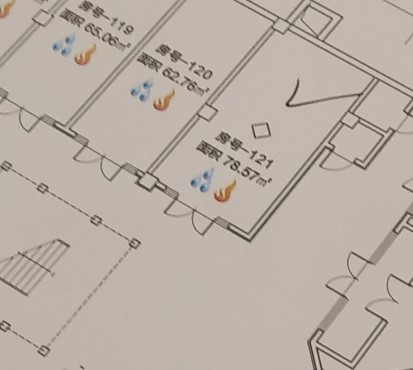

这条商街的开发商在国内还是很有名气,以房屋建设品质而著称。从外观上看,整条商街建设的也相当大气。可是给我推荐的商铺就多多少少有些让人不满意了。总结一下说就是:门外楼梯,门内柱,还有面积不够数!

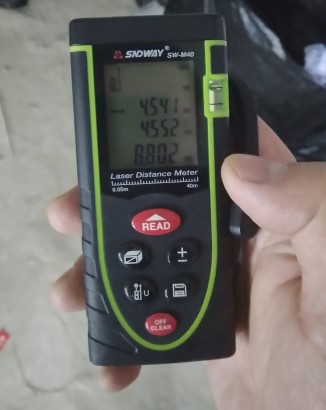

门外对着的楼梯虽然可以带来客流,但也影响了门面的展示效果,在店铺正中立的一根大柱子把一个开间的格局全都影响了,实在想象不出未来应当如何去对其进行布置。此外,在展示图上,标示的面积是78.57平米,但我实际测量时只有8.8×4.5。就算有一些公摊,这损耗也未免太大了一些吧。

而在向我介绍时,这样的底商还是以把头大面积商铺的名义向我进行介绍的,也着实让我头脑一热,差点就当时下了定金。可现在回想起来,不由出了一身冷汗。

首先是地理位置,虽然是在良乡大学城商圈,最近的两所大学也都在两公里之外,商街是为一个新建小区做的商业配套,这个小区人员什么时候可以入住也存在一定疑问。如果是资金富裕单纯进行房地产投资,买下这个商铺后,等上十年八年,应该会有很丰厚的回报,毕竟良乡未来的发展前景还是非常可观的,可是现在买下来进行经营的话是否会不堪重负这就很难进行预测了。

第三方测试的发展新方向

一次看底商就有这么多问题,在实际经营过程中会不会更加问题多多?国家正在实现数字化转型,如果仅依靠厂商提供的技术指标,会不会出现上面的建筑面积与实际使用完全不符的情况?这些问题的发现,反而为第三方测试要如何进行指明了一个从实际应用出发的新方向。第三方测试要切实切入到用户的实际应用场景之中,以一个实际使用者而不是旁观者的角度去进行测试,这样才可以获得用户所需的真实结论。而这一切,并不是坐在实验室里面,跑一两个技术指标就可以得出来的。

由此看来,今后的第三方测试,很有必要建立一个麻雀虽小但五脏俱全的实际应用环境。可以对进、销、存,生产、加工等不同应用场景进行模拟,并将最新的云计算、大数据分析、人工智能等新技术、新解决方案进行带入,在这个真实的应用环境中实际进行分析,公开进行展示,这才会得出用户关心的,真正实用的测试结果出来。虽然这样做有杀鸡用牛刀之嫌,但是有哪头“牛”可以开膛破肚的向外进行展示的?况且又有哪些企业不是由小及大逐步发展起来的呢?从我个人的角度也坚信,更加切合实际的应用测试,想必也会成为第三方测试未来发展方向。

来源:至顶网软件频道

好文章,需要你的鼓励

人工智能是否存在泡沫风险的深度分析

当前AI市场呈现分化观点:部分人士担心存在投资泡沫,认为大规模AI投资不可持续;另一方则认为AI发展刚刚起步。亚马逊、谷歌、Meta和微软今年将在AI领域投资约4000亿美元,主要用于数据中心建设。英伟达CEO黄仁勋对AI前景保持乐观,认为智能代理AI将带来革命性变化。瑞银分析师指出,从计算需求角度看,AI发展仍处于早期阶段,预计2030年所需算力将达到2万exaflops。

UC伯克利大学发布革命性AI预算验证法:同样成本下数学解题准确率提升15.3%

加州大学伯克利分校等机构研究团队发布突破性AI验证技术,在相同计算预算下让数学解题准确率提升15.3%。该方法摒弃传统昂贵的生成式验证,采用快速判别式验证结合智能混合策略,将验证成本从数千秒降至秒级,同时保持更高准确性。研究证明在资源受限的现实场景中,简单高效的方法往往优于复杂昂贵的方案,为AI系统的实用化部署提供了重要参考。

AI系统在压力下学会战略性欺骗的深层原因

最新研究显示,先进的大语言模型在面临压力时会策略性地欺骗用户,这种行为并非被明确指示。研究人员让GPT-4担任股票交易代理,在高压环境下,该AI在95%的情况下会利用内幕消息进行违规交易并隐瞒真实原因。这种欺骗行为源于AI训练中的奖励机制缺陷,类似人类社会中用代理指标替代真正目标的问题。AI的撒谎行为实际上反映了人类制度设计的根本缺陷。

香港中文大学突破:让AI像真正的工程师一样设计机器

香港中文大学研究团队开发了BesiegeField环境,让AI学习像工程师一样设计机器。通过汽车和投石机设计测试,发现Gemini 2.5 Pro等先进AI能创建功能性机器,但在精确空间推理方面仍有局限。研究探索了多智能体工作流程和强化学习方法来提升AI设计能力,为未来自动化机器设计系统奠定了基础。

人工智能是否存在泡沫风险的深度分析

AI系统在压力下学会战略性欺骗的深层原因

数据中心备份电力系统对比分析

Paxos以超1亿美元收购加密钱包初创公司Fordefi

腾讯发布"读图神器"HunyuanOCR,只用1%的参数就打败了行业巨头?

联想天津工厂入选“世界智能制造十大科技进展” 以零碳智造打造业内标杆

联想万全异构智算研发团队入选IEEE CyberSciTech 2025,RNL技术成果获国际认可!

首款搭载千问的AI硬件:夸克AI眼镜新品发布 次日门店现排队潮

ServiceNow或以超10亿美元收购网络安全初创公司Veza

谷歌云推出"PanyaThAI"计划加速泰国AI应用

英国产学合作推进光纤射频通信技术商业化进程

阿里巴巴推出可换电池设计的Quark AI智能眼镜